満を持して!中津川「すや」の真髄、元祖栗きんとんが告げる秋の調べ

岐阜県中津川市、旧中山道が通る宿場町に店舗を構える「すや」。

以前KURAFTでは「すや」の「わかあゆ」と「そばまん」の実食レビューをしました。こちらの記事もあわせてご覧ください。

その時は、残念ながら季節外れのため実食を見送らざるを得なかった、すやの看板商品「栗きんとん」。記事の締めくくりに、「次回はぜひ、看板商品「栗きんとん」をしっかりじっくり味わいたいと企んでいます」と書き残した、あの誓いを果たす時が、ついに訪れたのです。

夏が長かったこともあり、栗きんとんが店頭に並び始める9月を待ち侘びた日々は、まるで長い長いプロローグでした。「わかあゆ」の清々しさ、「そばまん」の力強い風味を経て、ようやく中津川の歴史と、この地の豊かな風土が凝縮された、究極のシンプルなお菓子と対峙する時を迎えた我々です。

「すや」の歩み、そして栗きんとんが意味するもの

実食に入る前に、まずは「すや」という老舗の歴史を改めて紐解きましょう。

「すや」の創業は江戸時代中期、元禄年間。細かくいえば1688年〜1704年、将軍は綱吉の時代です。「酢」を取り扱う「酢屋」からの業種転換を経て、8代目で和菓子屋として歩み始め、看板商品として生まれたのが、この栗きんとん。そこから現在に至るまで、その伝統の味と暖簾を守り続けているのは、前回ご紹介した通りです。

この背景を知るたびに思うのは、酢という生活必需品から、栗きんとんという究極の嗜好品、芸術品へと変貌を遂げた、その歴史の厚みです。酢屋時代から受け継がれる「本物を追求する姿勢」こそが、素材と製法を極限まで削ぎ落とした、すやの栗きんとんのシンプルさに繋がっているのではないでしょうか。

中津川の位置する岐阜県東濃地方は、古くから有数の栗の産地です。この地で生まれた「栗金飩」と書く栗きんとんは、栗の豊作を祝い、秋の訪れに感謝し、旅人をもてなす風土の中から生まれました。栗と砂糖以外、余計なものは一切加えない、この究極の「引き算の美学」は、まさにこの土地の栗に対する絶対的な自信の表れであり、「すや」の歴史と風土そのものを体現しているのです。「栗ハ栗ノ味デ」「きんとんは栗のかたちにもどす」という昔からの伝統を、すやはこれからも静かに大切に守り続けていくのでしょう。

いよいよ実食、五感で味わう「秋の真髄」

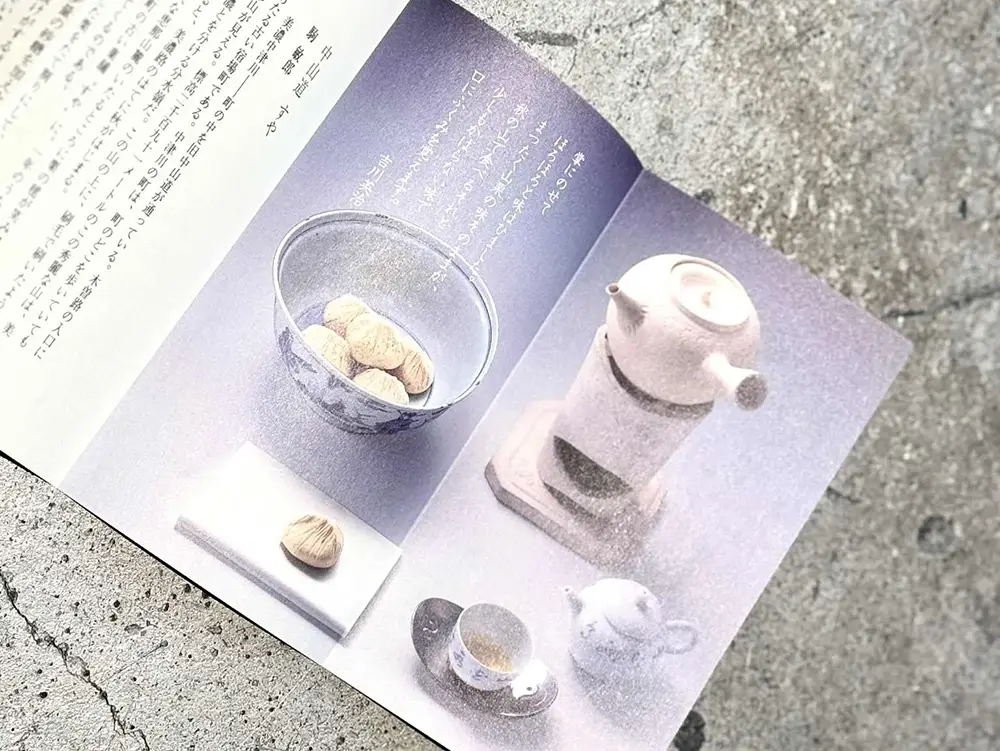

さあ、待ちに待った瞬間です。薄紙の包みを開くと、中から現れた栗きんとん。その姿は、なんとも控えめで、謙虚な佇まいです。

視覚:素朴さの中に潜む気高さ

まず目を引くのは、その色。派手な黄色ではなく、栗本来の色が持つ、淡い山吹色から土色へと移ろうような、渋いグラデーションです。自然が作り出した色合いであり、人工的な着色が一切ないことが、その色合いから静かに伝わってきます。

そして、その形。茶巾でキュッと絞られた、可愛らしくも力強い形です。職人さんの手の温もりと、一つ一つ手作業で作り上げられたことが伝わる、わずかに不揃いな造形が、かえって芸術的で魅力的です。まるで、秋の山から今朝採ってきたばかりの栗を、そのまま手のひらで丸めたかのようで、まさに「きんとんは栗のかたちにもどす」がここにありました。この素朴な姿こそが、老舗が追求した「本質」なのだと、改めて感じ入ります。

嗅覚:記憶の扉を開くような香り

栗きんとんに顔を寄せた途端、感嘆の声をあげるより先に、思わず息を飲みました。強烈な甘い香りではありません。とても静かで、優しい、しかし力強い栗の香りが、ふわりと立ち上がります。それは、秋の山の湿った空気、焚き火の煙、そして土の匂いを混ぜ合わせたような、ノスタルジーを誘う香りです。

まるで、香りのパレットに栗の香りのみを重ねていくような、単一でありながら奥深い芳香。この香りをかいだ瞬間「ああ、今年も秋が来たのだ」と、脳が季節のスイッチを押すのを感じます。

味覚と食感:ほろりと崩れていく秋の記憶

いよいよ口に運びます。

食感は、力強い香りと比べ驚くほどの繊細さです。歯を立てるまでもなく、舌と上顎で軽く押すだけで、ほろりと崩れていきます。この崩れ方こそが、栗きんとんの命なのでしょう。舌の上でほどけていく際に、わずかに残る栗のかけらや繊維のざらつきがむしろ心地よく、この微細なテクスチャーが、裏ごしされた滑らかさとの見事なコントラストを生み出しています。

そして、味。口いっぱいに広がるのは、栗の風味、ただそれだけです。砂糖は、栗が持つ本来の甘さを引き立てるためだけに存在しているかのように、徹底的に控えめ。栗が持つ自然な甘さと、ほんの少しの渋み、それらが渾然一体となって、上品な深みを生み出しています。雑味は一切なく、ただただ純粋で、清らかな栗の味わいで「栗ハ栗ノ味デ」の教えがまっすぐに腑に落ちます。

この「すや」の栗きんとんを味わうことは、秋という季節の最も純粋なエッセンスを、そのまま体に取り込んでいるような感覚です。

全体像:そこにあるのは中津川の「秋」であり「栗」でした

栗きんとんは、極限まで要素を削ぎ落とした「無」の境地。前回ご紹介したわかあゆやそばまんが、素材を掛け合わせることで新たな魅力を創造したとすれば、栗きんとんは、ただ一つ、「栗」という素材の魅力を掘り下げ、その真髄を抽出することに全力を注いでいます。

季節の移ろいとともに、すやの和菓子は、私たちに全く異なる表情を見せてくれます。生命力溢れる初夏を経て、大地からの恵みを凝縮した秋へ。この季節のバトンリレーこそが、老舗の和菓子屋が提供してくれる、豊かな体験なのだと知ります。

老舗「すや」が伝える、究極の「引き算の美学」

「すや」の栗きんとんは、単なる季節の和菓子という枠を超える存在といえるかもしれません。素材への絶対的な自信がなければ、栗と砂糖だけで勝負することはできないでしょう。この素朴な一粒に、職人の丁寧な仕事と、この地方の秋の恵み、そして老舗の気概が、ぎゅっと凝縮されています。

栗きんとんが店頭に並ぶ期間は、9月から数カ月と決して長くはありません。だからこそ、その出会いは尊く、一口一口が特別なものに感じられるのです。

老舗「すや」の季節の和菓子を巡る旅は、一つの季節の締めくくりを迎えましたが、この感動は終わりを意味しません。舌に残る栗の余韻が、すでに来年への確かな期待へと変わっています。

この一粒の栗きんとんが、心に深く刻まれたことで、秋に物悲しさを感じるのではなく、次の収穫の季節を心待ちにする気持ちでいっぱいになりました。この、甘くほろ苦い記憶こそが、また来年、新たな「すや」の和菓子を巡る旅の尊いプロローグとなると確信しています。

ーーー

もっと知りたいあなたへ

本記事は筆者の見解・体験に基づくものであり、一部一般的な情報や公開資料を参考にしています。