日本の伝統と職人の技、和室を支える床材・その魅力と技術〜畳〜

現代社会ではフローリングでの生活が多くなっていますが、「畳」は日本の伝統的な床材として長い歴史を誇るものです。その香りや感触は、和の心を象徴するものとして、日本人としては当たり前に知っているものでした。

祖父母の家を思い出すというような「懐かしい思い出」に紐づいている人もいるのではないでしょうか。私たち現代に生きる日本人で、畳の歴史やその作られ方、有名な産地などについて正しく説明できる人は多くありません。ここで畳の魅力についてあらためて考えてみましょう。

畳の歴史

畳の歴史は古く、古事記にも「菅畳八重」「皮畳八重」など「畳」の文字が記されており、奈良時代(710年〜794年)には、すでに畳の原型とされる敷物が存在していたといわれています。当時は、貴族や高僧など上流階級の人々が使用するもので、床に敷いて座るための簡素なものが主流でした。

平安時代(794年〜1185年)になると、畳が現在のような形に近づきました。畳床(たたみどこ)と畳表(たたみおもて)が組み合わされたものになり、これを敷き詰めることで部屋全体を覆う形が出来上がりました。この頃から畳は、位の高い人々の居住空間において重要な役割を果たすようになります。

江戸時代(1603年〜1868年)になると、畳は庶民の家庭にも普及しはじめました。

武士の家では畳の敷き方が厳密に決められており、これがその家の格式を示していました。畳の縁(へり)の色や模様にも意味があり、身分を表す重要な要素となっていたそうです。

現代においても、畳は和室の象徴といえるものですが、生活様式の変化に伴い、洋風のフローリングが増える中でその需要は減少傾向です。畳屋さんが廃業を余儀なくされる世の中になってしまいました。

しかし、近年では伝統文化を守る意識や新しいデザインの畳の登場、またSNSの普及により発信を始める職人さんなどが増え、畳は再び注目を集めています。

畳の作られ方

畳はどのような構造になっているか知っていますか?

畳は主に3つの部分から構成されています。畳床、畳表、そして畳縁です。この3つを組み合わせたものが、私たちが和室で見る「畳」になっているのです。それぞれの素材や作り方には細かいこだわりがあり、職人の技術が光る部分でもあります。

畳床(たたみどこ)

畳床は、畳の芯となる部分です。昔は稲わらを圧縮して固めたものが主流でしたが、現代では木材チップや発泡スチロールを使ったものもあります。これにより、軽量化や断熱効果が向上し、より使いやすくなりました。

畳表(たたみおもて)

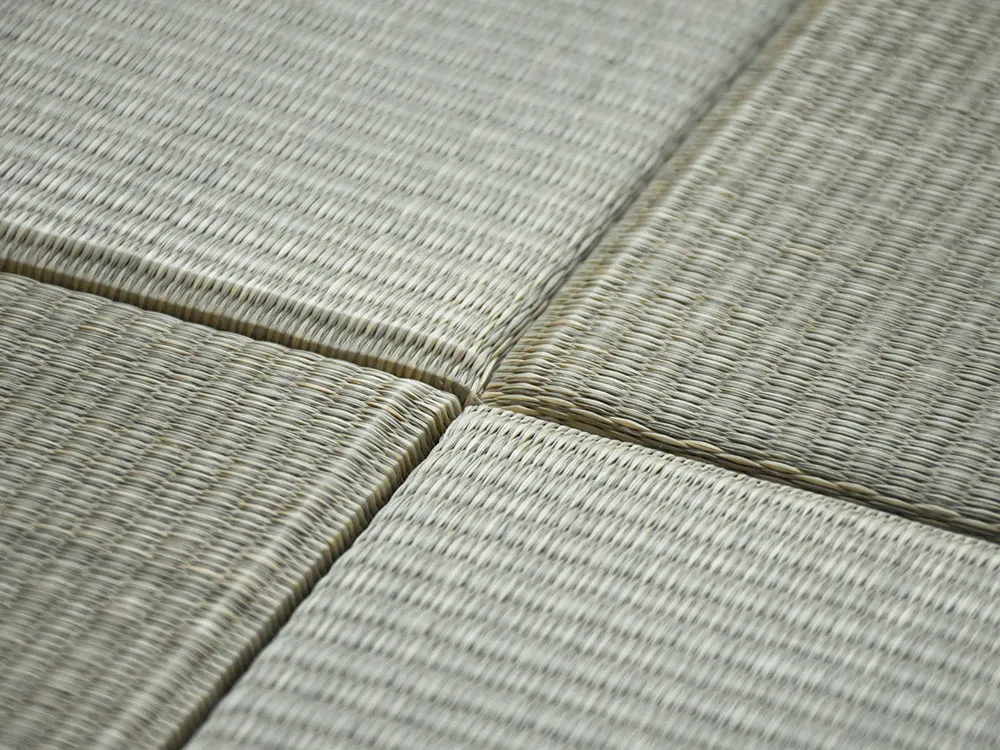

畳表は畳の表面にあたる部分で、いわゆる「畳」として見えている部分です。い草を編み込んで作られます。い草は、熊本県や福岡県など温暖な地域で栽培されることが多い単子葉植物で、漢字ではあまり見慣れない字を使って「藺草」と書きます。

畳表の品質は、い草の長さや密度、色合いなどによって決まります。高品質の畳表は耐久性が高く、使い込むほどに美しい色に変化します。

畳縁(たたみべり)

畳縁は、畳の縁取りに使われる布のことです。古くは身分を示すための重要な要素でしたが、現代ではデザイン性がより重視され、さまざまな色や柄の畳縁が登場、部屋の雰囲気に合わせて選択することもできるようになりました。

名産地と新しい活用

熊本県、岡山県、福岡県などが畳の主要な産地として有名です。特に熊本県は、日本のい草生産量の約90%を占める最大の生産地。熊本県八代市では、高品質のい草が栽培されており、国内外で高く評価されています。

岡山県倉敷市も、伝統的な畳製品の産地として知られています。ここでは、手作りの畳が現在でも作られており、職人の技が受け継がれているのです。

近年では、畳の新しい活用方法が注目されています。例えば、カラー畳やモダンデザインの畳が開発され、洋風のインテリアにもマッチするようになりました。また、薄型の畳やユニット畳など、フローリングの上にDIYなどで簡単に敷けるタイプも人気を集めています。

さらに、畳の素材を使った壁材や家具も登場しています。い草の香りやい草が持つ調湿効果を活かした商品は、健康志向の高まりとともに需要が増加しているそう。

畳は、単なる伝統的な床材ということにとどまらず、その香りや質感、機能性を再評価することで、現代のライフスタイルにもまだまだ新たに溶け込む可能性を秘めているといえますね。

畳は、長い歴史の中で日本文化を象徴する重要な要素として発展してきました。西洋風のライフスタイルの定着によって、和室がない住宅も増える中、畳産業に携わる人たちは伝統的な技術を守りながらも新しいデザインや活用方法を取り入れるなど活発に動いています。

インバウンド向けだけでなく、私たち日本人も畳の魅力を再度見直し、盛り上げる時にきているのかもしれません。

―――

もっと知りたいあなたへ

全国畳事業組合連合

https://www.tatami.or.jp/

本記事は筆者の見解・体験に基づくものであり、一部一般的な情報や公開資料を参考にしています。