山形の芋煮会と芋煮戦争〜秋を沸かす地域活性・地方創生の舞台裏〜

秋の気配が近づくと、山形県内ではどこからともなく香ばしい湯気が立ち上ります。河川敷や海辺に人々が集まり、大きな鍋を囲む季節。そう、芋煮会シーズンの到来です。

鍋の中でぐつぐつ煮えるサトイモや肉の香りとともに、実はある「火花」も見え隠れしているのをご存じでしょうか。それが、山形名物「芋煮戦争」。これは単なる料理の話ではありません。地域の誇り、記憶、そして文化が交錯する山形の秋の風物詩であり、近年は観光振興や地域ブランディングの中心的な役割も担っているのです。

「醤油か味噌か」~仁義なき味くらべ

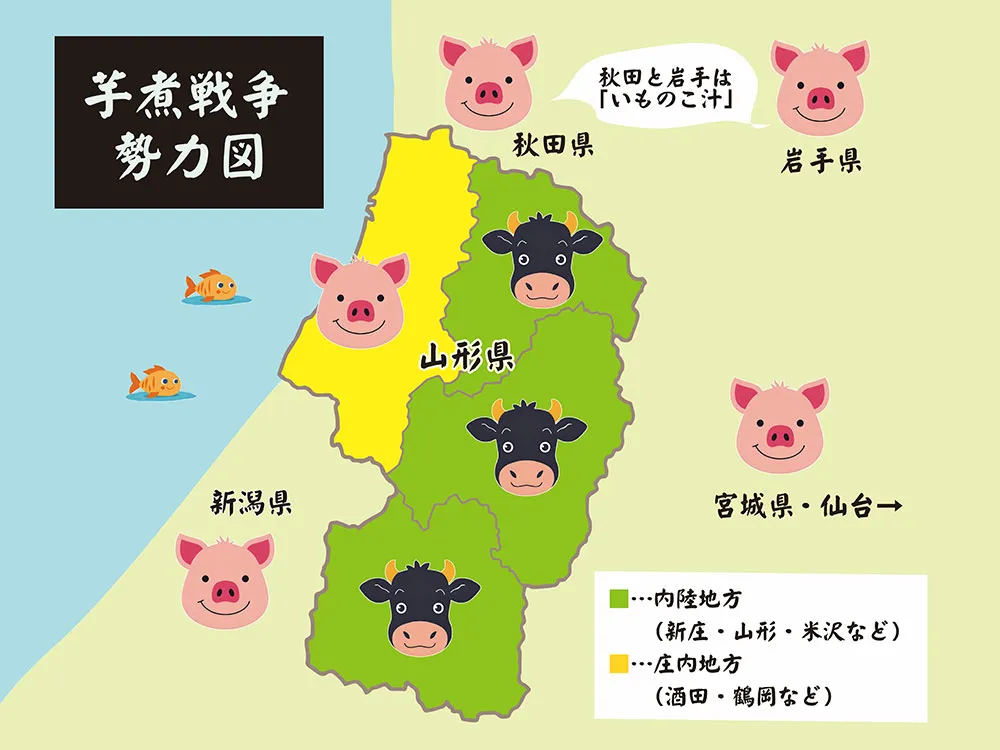

山形の芋煮は、大きく分けて2つの系統があります。

ひとつは内陸部、山形市などを中心に根付く牛肉×醤油ベース。もうひとつは日本海側、庄内地方で親しまれる豚肉×味噌ベース。サトイモやコンニャクは共通ですが、出汁の取り方から味の深さ、具材の選び方まで、まるで別物のような個性があります。

内陸地方では、牛肉と醤油、砂糖を合わせた甘じょっぱい味わいが定番。そこに日本酒をひとたらしすれば、コクのある汁が完成します。庄内地方では、豚肉の旨みと味噌の力強さが主役。醤油派、味噌派とも野菜をたっぷり加え、体の芯から温まるような味に仕上げます。

どちらも「これが真の芋煮」と譲らぬ地元の人々。その真剣さから、SNSやメディアでもたびたび取り上げられ、「芋煮戦争」と称されるようになったのです。

ふるさとの味と記憶そのもの、それが芋煮

芋煮は、ただの郷土料理ではありません。それぞれの地域に暮らす人々にとって、「ふるさとの記憶」そのものです。

日本海側の庄内地方では、秋の芋煮会は海辺で行うことも珍しくありません。それでも、芋煮会といえばやはり河川敷の光景。とりわけ「山形の芋煮会」と聞けば、多くの人が毎年全国ニュースで取り上げられる、河川敷での一大イベントを想像するでしょう。

クレーンで具材を投入!巨大芋煮会の迫力

芋煮戦争を象徴するひとつが、山形市で開催される「日本一の芋煮会フェスティバル」です。

1989年から続くこのイベントには、なんと直径6.5メートルの巨大鍋「鍋太郎」が登場。約3万食分の芋煮を一気に作るこの大鍋に、クレーンで牛肉やサトイモを投入する光景は圧巻です。味はもちろん、内陸派の牛肉×醤油ベース。

ちなみに、「調理に工事用の機械を使うだなんて。安全面は大丈夫?」という方もご安心あれ。重機を調理器具として使えるよう、万全の衛生対策を実施しているのです。

使用する重機には、おろしたての新品が使われます。製造時から機体に残るオイルやグリスは、全て分解洗浄。高圧洗浄も施しながら、パーツひとつひとつを家庭用洗剤で丁寧に洗います。潤滑油の代わりには食用のバターを指で塗り込み、最後にオールステンレス製のバケット(おたま部分)を装着。こうして完成した芋煮専用クレーンは、衛生面をクリアした巨大な調理器具として、今年も大鍋のそばで活躍します。

イベント名に「日本一」を冠することからも分かる、山形市民の「我こそが正統派」という誇りを象徴するかのようなこのイベント。経済効果は数億円規模とされ、県外からの観光客も多く訪れるようになりました。観光、飲食、農業の販路拡大に貢献することからも、郷土料理を冠に据えて活用する地方創生の好例といえるでしょう。

越境する芋煮、広がる戦線

さて、最近ではこの芋煮戦争に、新潟県や仙台市といった近隣地域からも参戦表明の声が上がっています。

庄内地方の南に位置する新潟は、味噌文化の親和性から豚肉×味噌派。内陸地方に近い仙台は醤油と思いきや、まさかの豚肉×味噌ベース。芋煮をきっかけに、北国の味覚や文化がクロスオーバーする場にもなっているのです。

天気予報にも登場!「芋煮日和」のある暮らし

画像提供/山形新聞社

芋煮がいかに生活に根ざしているかを象徴するのが、地元紙・山形新聞の「芋煮会天気情報」です。

毎年9月になると、新聞の天気予報欄に登場するのが芋煮鍋。県内5地域別に「最適・適・可・不適」を感情豊かな鍋のイラストで表現。選択肢に「不可」がないのは「何としても芋煮会がしたい!するのだ!」という県民の強い決意を表す心の声かも知れません。降水確率と並んで「芋煮会ができるかどうか」が日々の関心事になるという、まさに芋煮県・山形の風物詩。

この芋煮予報に合わせてスケジュールを決める家族や団体も多く、開催に向けて「今週はいけそう」「不適?じゃあ早めに始めるか」と、まるで稲刈りのタイミングを見計らうような真剣さで天気と向き合う人もいるほどです。

始まりは干物。舟運から生まれた芋煮会の原風景

芋煮会発祥の地とされる山形県・中山町の資料によれば、その起源は江戸時代、最上川舟運の終点としてにぎわった河岸にあります。

海から遠く離れた中山町は、港町から塩や干し魚を運ぶ舟が集まる物流の要所でした。通信手段が限られていた当時、荷受け人の到着を待つ船頭たちは、何日も舟の中で寝泊まりすることもあったといいます。そんな中で生まれたのが、近くの小塩地区で採れる名物のサトイモと、舟に積んでいた干し魚、ボウダラを鍋に入れ、松の枝に吊るして煮込むという楽しみでした。この鍋を掛けた松は、後に「鍋掛松」と呼ばれるようになりました。

地元のサトイモと、港から運ばれた積み荷の干し魚が出会って生まれた芋煮は、まさに「出会いの味」。そしてその小さな鍋が、やがて山形の秋を象徴する風物詩へと成長していくのです。時代を経て、醤油か味噌か、牛か豚か――という芋煮戦争へとつながる多様な芋煮の分岐も、すでにこの原点に芽吹いていたのかもしれません。

芋煮の鍋を囲んで、地域を知る

「芋煮戦争」という言葉には、どこかユーモラスな響きがあります。でもその裏には、味の違いを通して、育まれた土地への愛情や、文化の奥行きが広がっているのでしょう。

それぞれの地域が、それぞれの記憶と味覚を大切にしていること。その違いを語り合い、時に笑い合いながら、ひとつの鍋を囲む。そんな芋煮会の姿こそ、これからの多様な社会のあり方を映しているようにも思えます。

今年の秋も県内のコンビニエンスストアやスーパーには、薪や貸出用の大鍋が並びます。醤油か味噌か。牛か豚か。あなたの心をくすぐるのは、どんな一椀でしょうか。

―――

もっと知りたいあなたへ

日本一の芋煮会フェスティバル

https://imoni-fes.jp/

山形新聞「週末・県内芋煮会天気情報」

https://www.yamagata-np.jp/season_info/imoni/

芋煮会発祥の地 中山町の歴史

https://www.town.nakayama.yamagata.jp/soshiki/nakayama_kanko/359.html

本記事は筆者の見解・体験に基づくものであり、一部一般的な情報や公開資料を参考にしています。