「あっ、結婚式のお祝い包むのに祝儀袋買いに行かなくちゃ」と慌てて文具店やコンビニエンスストアに駆け込んだことがある人も少なくないはず。この祝儀袋のことを、金封と呼びます。金一封ではありません。金封とは、冠婚葬祭などの儀式で現金を包むための和紙などでできた封筒様の袋です。

伝統的に金色や白、赤、黒などが基調となり、用途に応じてデザインが異なります。金封は、単なるお金を入れるためのものではなく、そのデザインや包み方、使い方に深い意味が込められており、現在まで、日本の慶弔文化において重要な役割を果たしています。

金封の種類と使用のタイミング

金封には主に二つの種類があります。一つは、結婚式などのお祝い事に使われる「祝い金封」や「祝儀袋」と呼ばれるもの。もう一つは、葬儀や法事などの弔事に使われる「弔事金封」や「香典袋」です。

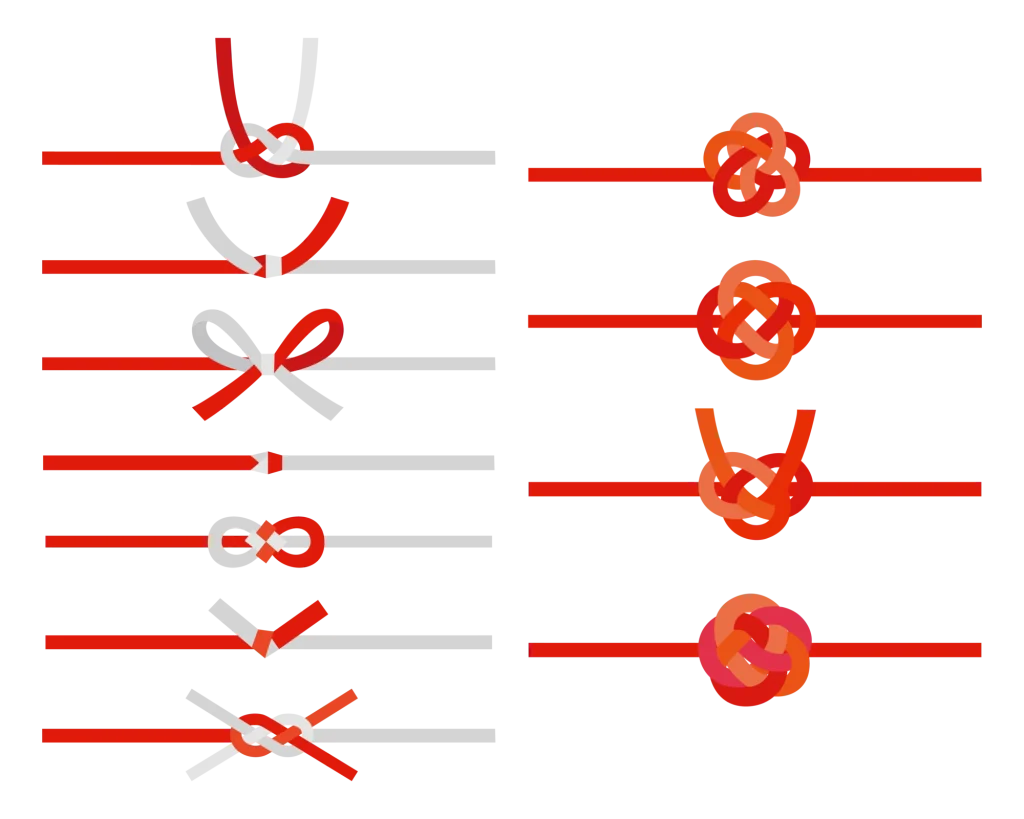

- 祝い金封(祝儀袋):結婚式や成人式、出産祝い、新築祝いなど、お祝い事の際に使われます。この金封には、赤や金色の水引などが結ばれており、華やかな印象を与えるデザインが特徴です。水引の結び目が解けないように「結び切り」という結び方がされており、幸せが長続きするという意味が込められています。

- 弔事金封(香典袋):葬儀や法事に使用される金封で、白黒や赤白の水引が使用されます。色やデザインは控えめで、慎ましさと敬意、そして死者を悼む気持ちを表すものです。

金封の発祥は、諸説ありますが鎌倉・室町時代の宮中儀式における礼法に遡ります。その礼法の一つである「金子包み」が現在の金封の原型となりました。贈り物を包むための袋から、次第にお金を包む袋として発展し、現代の金封の形が確立されたのは明治時代以降のこと。比較的新しい時代のものなのですね。

水引のついた金封:日本の美意識と国際的な注目

金封において欠かせないのが「水引」です。水引とは、細い糸を束ねて結びつけた装飾で、元々は神社や寺院での儀式で使用されており、神様への奉納や祈願の際に重要な役割を果たしていました。水引という名前の由来は、清らかな水を引くという意味が込められており、神聖な力を持つと信じられていたため、神事や祝祭に使われたのです。

水引には、吉兆や縁起の良い意味が込められており、例えば、結び目の形によって「末広がり」や「永遠に続く」などの意味がそれぞれに伝えられています。

水引の主な生産地と意外な使い方

水引は、主に長野県飯田市(水引細工・水引紐)、愛媛県四国中央市(水引紐)、石川県金沢市(水引細工)、福岡県福岡市(水引細工)、京都府(水引細工)などで多く作られています。これらの地域では、長い歴史を誇る水引職人が多数おり、その技術は代々受け継がれています。

なお、長野県飯田市は全国の水引紐・水引細工のどちらも生産しており、特に水引細工は全国の約7割を占めているそう。精緻で美しい水引細工は、日本国内のみならず、海外からも注目されています。

面白いエピソードとして、ジョージア(旧グルジア)の大使夫人が、水引のついた祝儀袋を手紙の封筒として使用したという話がありました。大使自らが、SNSに「妻がこれを手紙を送る際に封筒がわりに使っていた。理由は綺麗だから」と投稿したことで注目されたのですが、金封をそのまま郵送に使ったわけではなく、手渡しでカードのように使っていたとのことです。

外国の方の目から見ると、綺麗な装飾のついた封筒ということになるのでしょう。私たち日本人には斬新なアイディアですが、新しい使い方として広まっていくかもしれませんね。

水引を使ったアート作品:伝統と現代の融合

そんな日本の伝統文化である水引が、近年ではアート作品や装飾品としても注目を集めています。水引の独特で繊細な美しさと、形の持つ意味合いが現代アートやファッション、インテリアデザインなどに取り入れられるようになったのです。

水引を使ったアート

水引を使ったアート作品を制作しているアーティストは、ここ数年で数が増え、著名なアーティストは海外からも注目されているようです。

長浦ちえさんは、水引文化研究家/水引アーティスト(TIER)として海外での制作活動やワークショップなどを行っており、水引文化を世界へと発信しています。また、「喜結(きむすび)」のブランド名で活動する舟木香織さんは、海外にもご祝儀袋の文化があることを知り、そこから自身の作品をアートとして発展させていったそうで、現在はパネル作品などの独自性の高いものを手掛けています。

水引を使った装飾品

また、水引を使った装飾品やジュエリーも注目されています。ピアスやバングルなど、軽くて丈夫、金属アレルギーの心配も少ないため、日常的に使えるアイテムとして人気があります。伝統を現代のファッションに取り入れられるのは素敵ですね。

TOKYOMIZUHIKIでは、ブローチやバングルなど水引のアクセサリーを製作しています。特に、金や銀、色とりどりの水引を使った作品は、贈り物としても人気が高く、伝統工芸品でありながらも、デザインには現代的な感覚を取り入れていて、若い人からも支持されています。

水引文化の未来:持続可能な伝統と革新

水引の持つ美しさと象徴的な意味は、今後も日本文化を伝えるものとして大切にされるはずです。また、現代アートやデザインの分野でも、新しい形で水引が利用される可能性があります。デジタルアートや3Dプリンティング技術を使った水引作品など、新しい試みが続くことが予想されます。

さらに、持続可能性が求められる現代において、水引の素材である和紙や絹などの自然素材は非常に注目されます。これらの素材を使用したアート作品や装飾品は、環境に配慮した製品としても評価され、伝統と革新の両立が求められる時代において重要な役割を果たすことでしょう。

金封と水引は、日本の伝統文化を象徴するアイテムであり、その背後には深い意味と歴史が息づいています。日本国内においてはもちろん、海外でも注目されるようになり、アートやファッション、インテリアデザインにおいて新しい形で活用されることが増えてきました。今後も金封や水引が持つ美しさと意味が、現代にどう融合していくのか、その進化に期待して見守りたいものです。

―――

もっと知りたいあなたへ

TIER

https://tiers.jp/

喜結

https://kimusubi.tokyo/

TOKYOMIZUHIKI

https://tokyomizuhiki.com/collections/all

本記事は筆者の見解・体験に基づくものであり、一部一般的な情報や公開資料を参考にしています。