近代日本を支えた地・栃木県日光市足尾~街全体が博物館、足尾再発見の旅1~

足尾の概要

関東近郊で育った方々は、遠足や修学旅行で栃木県日光市の足尾を訪れた人も多いのではないでしょうか。

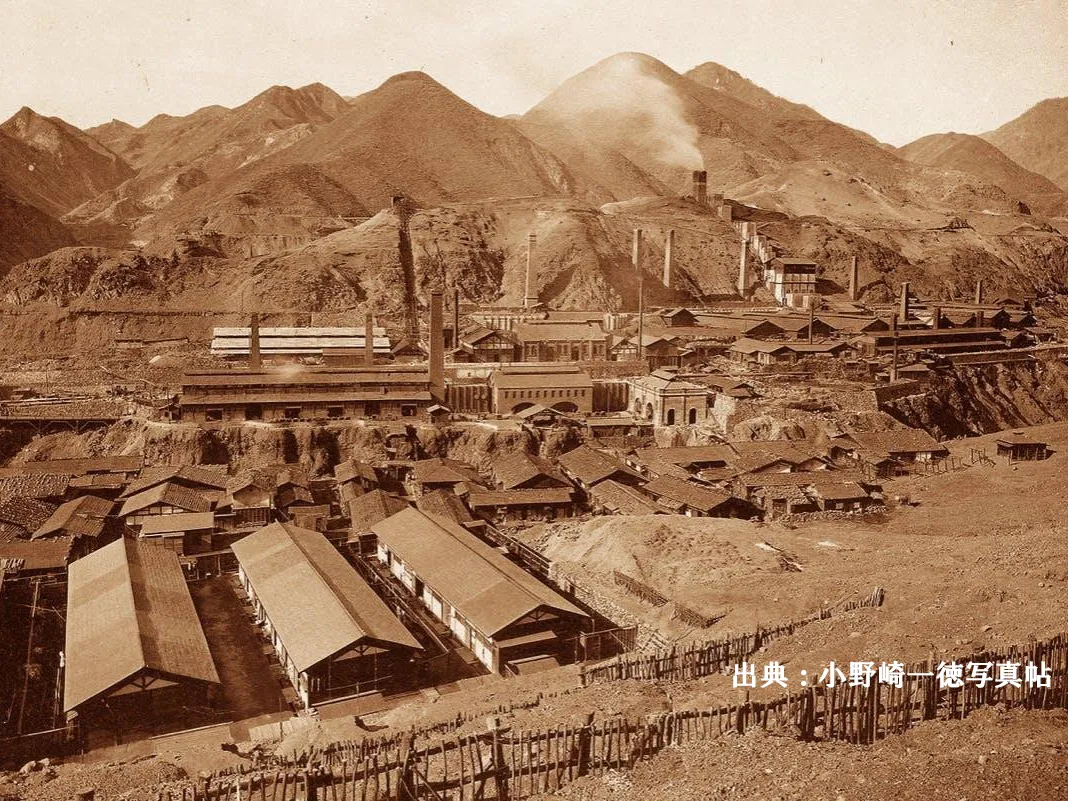

足尾は、東洋一の銅山といわれ、教科書で学習したように日本で初めて公害が事件化した地である一方、鉱山事業の成功によって独自の産業と文化が発展し、日本の近代化と経済成長を支えた地でもあります。最盛期には県内宇都宮市に次いで、3万8千人という人口を誇っていました。

実は足尾には「日本初」が数多く存在します。電力を活用した運搬輸送、民間電話、安全衛生思想——、そして公害を無害化した技術を得たのも日本初なのです。

街を歩けば当時のままの遺構や住居など、閉山後も数多くの建物がそのまま残り、時間が止まったようなノスタルジックな雰囲気を醸し出しています。要人を招く迎賓館もあるなど栄華を誇った「銅山のまち」として、往時の面影がいたるところで見られます。足尾は日本の近代産業発祥の頃を物語る、博物館ともいえる場所なのです。

明治時代には、殖産興業政策による急速な近代化による経済成長という光の部分と、公害という影の部分が生まれてしまいました。

現在は川の水質も改善され、砂防事業や森林再生のために植林が続けられています。長い時間をかけて、発展と自然の狭間で歩んできた足尾。その軌跡は世界が学ぶべき多くの教訓に満ちています。産業の裏にあった課題と、その克服への試行錯誤の歴史を学びながら未来を見つめることができる地といえるでしょう。

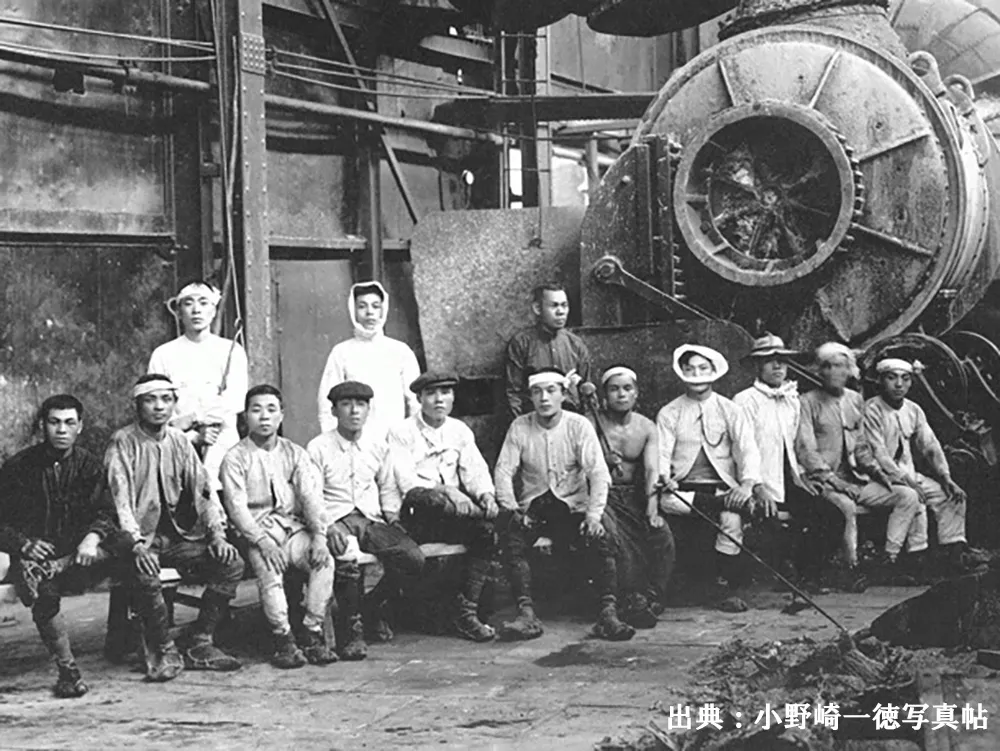

今回は、教科書には載っていない、あまり知られていない歴史と遺構、施設、環境問題に関しての取り組みなどのトピックを取り上げます。足尾銅山の専属写真家・小野崎一徳氏による往時の写真を用いて、レトロだけれど新しい「足尾の再発見」をテーマにお伝えします。

日本産業発展の祖の地

足尾銅山は1610年(慶長15年)、備前楯山で二人の農民が発見したとされ、江戸幕府直轄の銅山として栄えました。その銅は、日光東照宮、東京港区芝の増上寺や江戸城の銅瓦、銅銭にも使われています。また、長崎からオランダへ輸出する銅の5分の1を占め、幕府の財政を支えていたといわれています。

江戸末期から明治初期には休山状態となるものの、1877年(明治10年)、実業家・古河市兵衛による経営がスタート。最先端の技術を取り入れたことで発展し、東洋一の銅山と呼ばれるようになりました。

足尾「再発見」のポイント

1.足尾のルーツって?

「足尾」のネーミングのルーツは、日光にあります。日光を開山した勝道上人(735年―817年)が、中禅寺湖畔で穂をくわえて近づいて来た白ネズミの足に緒を結び、その後を追うとネズミが洞窟(現在のわたらせ渓谷鐵道・足尾駅から北に350メートル、大黒橋の袂にある)に入ったことから、上人はここを「足緒(足尾)」と命名したと伝えられています。

2.掘られた坑道の総距離は400年で東京~博多間(1,234km)に相当

江戸時代は、最盛期の1702年(元禄15年)~1714年(正徳4年)までに年平均1,590トンの粗銅を産出するも、徐々に休山状態になった足尾銅山。明治になると民間に払い下げられ、やがて古河市兵衛(古河財閥の創始者)が経営することになりました。1881年(明治14年)頃、大鉱脈の発見で飛躍的に発展し、日本一の産銅量となります。大鉱脈の発見から1917年(大正6年)の1万5千トンまで、産銅量は増加の一途をたどり、国内最大を記録しました。また、採掘された坑道は東京~博多間の距離といわれています。

3.日本の近代化の起点~足尾から派生した大企業群と日本初の数々~

渋沢栄一から援助を受けて各地の鉱山経営に着手した古河市兵衛は、足尾銅山の経営に着手すると、海外から導入したさく岩機をはじめとする鉱山機械によりイノベーションを図ります。

のちに足尾銅山で培われた技術や製品、その精神はさまざまな事業に受け継がれ、古河鉱業からは古河電工、横浜ゴム、富士電機、富士通などが派生。さらに、東芝やソニーへとつながる人材も輩出されました。

足尾が誇る「日本初」のいろいろ

そんな近代化の舞台として発展してきた足尾には、「日本初」が多くあります。いくつかご紹介していきましょう。

1.エネルギー革命~日本最初期の水力発電による電力化~

産銅量の増加に対応して、1890年(明治23年)には、水力発電所としては我が国最初期に位置づけられる間藤(まとう)水力発電所が完成。その電力は揚水機、巻揚機、坑内電車、電灯などに利用されました。その後、高まる電力需要に対応するため、1906年(明治39年)には水源を中禅寺湖とする細尾(ほそお)発電所を建設し、その電力は足尾銅山に供給されました。

2.日本初の近代的索道(ロープウェイ)

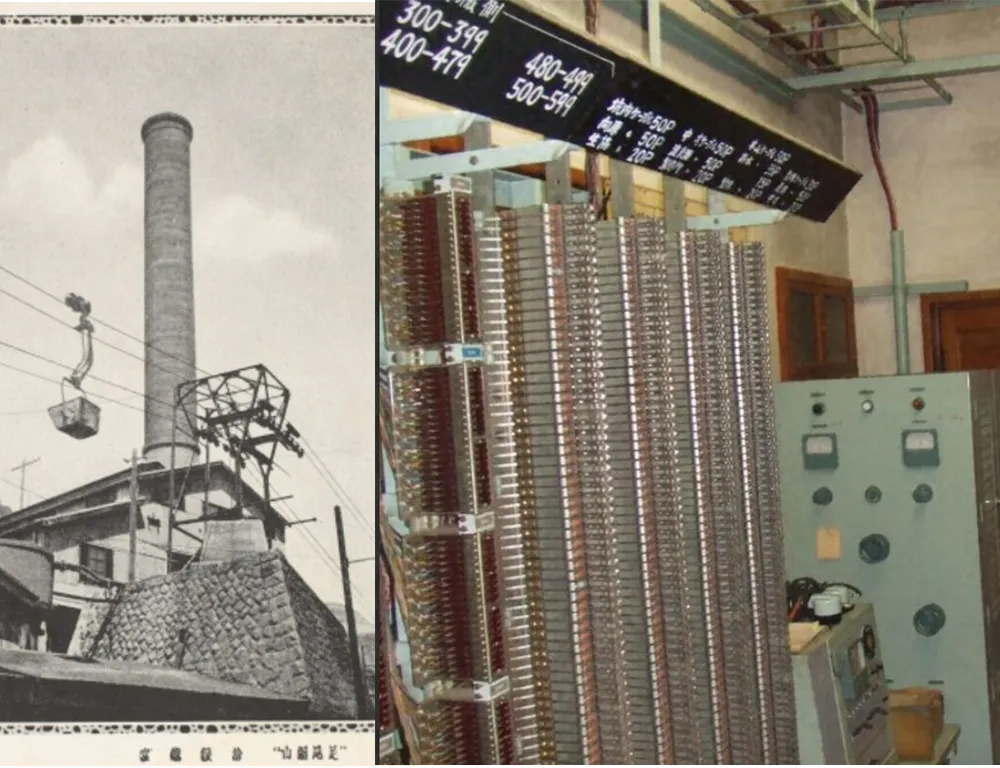

ロープウェイやリフトのルーツも、足尾にあります。山に囲まれていることで運搬が不便だったことから近代的索道を日本で最初に導入し、運搬技術も進化していきました。

3.日本初の民間私設電話

1876年にベルが発明した電話機は、1886年(明治19年)、民間では日本初の私設電話機として足尾銅山の坑内外で使用され始めました。1890年(明治23年)にはドイツのシーメンス社より坑内電話機を購入し、電話網を整備しました。1965年(昭和40年)には富士通信機株式会社の自動交換機を導入。その後、携帯電話などの発達により、2000年(平成12年)にその役目を終え、2016年(平成28年)には電話資料館(古河掛水倶楽部に併設)として国登録有形文化財となっています。

4.日本初・鉱害の無害化成功

足尾銅山では、銅を製錬するための燃料や、人々が生活するための煮炊きや暖を取るため、また、坑道を支える支柱に必要な木材を確保するために森林伐採が行われました。さらに大規模な山火事や製錬過程で発生する亜硫酸ガスが木々を枯死させるなど、山々は次第に荒廃し、はげ山となっていきました。保水力を失った山々は、下流域に洪水などの被害を引き起こしてしまいます。

また、重金属を含んだ廃水が渡良瀬川に流れ込み、魚の大量死を引き起こしただけでなく、流域の農家2万戸にも大きな被害をもたらしました。これが「足尾鉱毒事件」です。採鉱、選鉱、製錬の過程で発生する有害物質を含む土砂の流出や、亜硫酸ガスを含む排煙により裸地化した松木地区から流出する土砂は、渡良瀬川流域に深刻な被害をもたらしました。

この鉱害を重く受け止めた古河鉱業は、5回にわたる予防工事命令を受け、鉱害防止工事を実施しました。さらに、河川の氾濫を防ぎ、鉱害による被害を軽減する目的で渡良瀬遊水地の建設も行われました。しかし、当時の技術では鉱害を完全に抑えることはできず、抜本的な解決には至りませんでした。

製錬所ではこの煙害に対し、1956年(昭和31年)に「自熔製錬法」、「電気集塵法」、「接触脱硫法」を応用した技術を世界で初めて実用化します。予防工事命令を受けてから試行錯誤を繰り返すなかで、新しい技術の導入とこれまでの鉱害対策の技術を組み合わせて、世界で初めての無鉱害化の技術が足尾にて確立されました。

現在も続く植樹活動「緑よみがえる足尾」

足尾銅山の煙害ではげ山となってしまった松木地区では、およそ100年前から植林が行われてきました。しかし、製錬所からの排煙と山火事の影響で被害は甚大で、森林復旧が試みられたもの、煙害対策が解決するまで成果が上がりませんでした。

煙害対策が解決した後、民間では「NPO法人足尾に緑を育てる会」が1996年(平成8年)に発足し、本格的な植樹活動がスタート。参加者は年々増えて、2024年12月までには参加人数は延べ23万人、植樹本数は 30万6千本超にのぼっています。現在は、国や県を含めた緑化の取り組みにより、荒廃地の面積のうち約半数以上の緑化に成功しているといわれています。

SDGs活動〜森林再生と自然の再生、植樹活動

煙害の無鉱害化を機に山林復旧の事業が進み、煙害のダメージを受けた土地に強いとされる、ニセアカシアやリョウブなどの外来種の苗⽊が植えられました。年月をかけて根をはり、育ち、山は緑を取り戻して再生していきました。

すでに岩肌に土が戻ったところでは再び豊かな森林に戻すために、トチノキ、カエデ、モミなどの次世代の緑たちが活躍しようとしています。先人たちの足跡を土台として百花が咲き乱れる足尾の山々が戻りつつあるのです。

人間が破壊してしまった自然は人間の手で修復し、自然と共存していく——。

地球は温暖化により、現在、世界的に自然災害が増加するなど予断を許さない状況となっています。足尾の光と影の歴史、そして森林再生の取り組みに触れることは、まさに世界に先駆けた環境問題への取り組みを学ぶ足掛かりになるかもしれません。

この「魅力再発見の足尾」へ、ぜひ訪れてみてください。

―――

もっと知りたいあなたへ

足尾銅山観光(日光市公式ホームページ)

https://www.city.nikko.lg.jp/kanko_bunka_sports/activity/1/4/6164.html

電話資料館

https://www.furukawakk.co.jp/ashio/club/

NPO法人足尾に緑を育てる会

https://www.ashiomidori.com/

『足尾再発見の旅』シリーズの他の記事は、こちらからお読みください。